Blog 最新記事

- 経営にウェルビーイングを! from『ウェルビーイング・マネジメント』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-07-21

- こんなに使える!アドラー心理学 from『アドラー心理学入門』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-06-29

- 楽~に聞ける、真意の伝わる話し方 from『伝わる!説明力』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-06-07

- 絶望からの再生、そしてイノベーションへ。from 『名画で学ぶ経済の世界史』 (良書から学ぶ、経営のヒント)2024-05-16

- コーチングで対人支援の力を高める2024-04-07

カテゴリ

顧客紹介手数料契約書のリーガルチェックポイント

どのタイミングで「紹介が成立した」といえるのか

見込み客を連れてきた場合、その後は、以下の流れで進むことが多いでしょう。

- 相談や面談が行われる

- 契約が結ばれる

- 入金が行われる

- 一括なら着金と同時に完済となり、分割なら最終支払時に完済となる

- 契約が最後まで遂行される

紹介客が無事に5まで進めばよいですが、途中の段階で終わってしまうこともあるでしょう。

1~5のどの段階で「紹介が成立」となり、紹介料が発生するのか、明確に契約書に盛り込んでおくようにしましょう。紹介料を受け取る側としては、早い段階で紹介成立としたいでしょうし、紹介料を支払う側としては、遅い段階で紹介成立としたいと思うでしょう。

めでたく契約が成立し入金が完了しても、後日契約が解除や解約になった場合に、紹介料の支払いに影響が及ぶのかも決めておく必要があるでしょう。

紹介手数料は「何に対するパーセンテージ」なのか

紹介手数料を固定金額ではなく、パーセンテージ制にする場合は、以下のように何に対して何%なのかを明確にする必要があります。

- 売上代金や契約代金に対してのパーセンテージか?

- 経費を引いた利益金額に対してのパーセンテージか?

- 税込か、税別か?

口頭では、「もうけの何%にしましょう」とか「単価の何%にしますね」などとやりとりされることが多いですが、それらの算出式まではっきりさせておかないと、後にもめたり関係がぎくしゃくする原因となります。

このように、「紹介成立のタイミング」と「紹介手数料の計算式の明確化」の2点が、紹介手数料契約書で気を付けたい2大柱となります。紹介手数料契約を結ぶときは、ぜひ参考にしていただき、お互いの取り決めをクリアにしてください。

それでは次に、リーガルチェックするときのポイントをご紹介していきます。

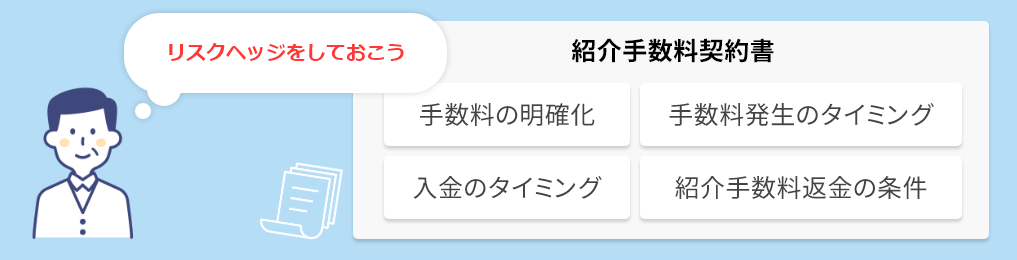

紹介手数料契約書のリーガルチェックポイント

手数料発生のタイミングを明記

修正前:「乙の紹介顧客一人当たり5万円」

修正後:「乙が紹介し、契約締結に至った顧客一人当り5万円」

- 修正前の契約文言の問題点

-

「紹介」の定義がなされていないので、紹介元は“つないで面談を実施しただけでも紹介にあたる”と考えているかもしれません。それを“契約締結に至った顧客”と修正したことで、紹介の定義が明確になりました。これにより、「面談につながったのだから紹介にあたる」というような言い分を未然に防ぐことができます。

もちろん紹介の定義は契約締結である必要はなく、面談が実施できたら1件3千円というような定義をすることや、成約に向けての段階ごとに手数料額を設定していくことも可能です。契約書を締結するタイミングで、お互いがどこからを「紹介」と考えているのか、擦り合せることが重要です。

入金のタイミングを明記

修正前:「売上金額の5%を紹介手数料として支払う」

修正後:「売上金額の入金が確認された後、売上金額の5%を紹介手数料として支払う」

- 修正前の契約文言の問題点

-

紹介手数料を支払う時期が、売上が計上された時点で到来すると読めるので、顧客からまだ入金されていなくても、紹介手数料を持ち出しで払う必要が出てくる可能性があります。それでも構わないのでしたらよいですが、紹介顧客から支払われたお金から紹介手数料を工面しようと考えている場合は、修正後のような対応が必要です。

紹介手数料の返金(減額)を明記

修正前:紹介手数料の返金(減額)についての記載がない

修正後:「顧客に返金を行った場合、返金額に応じた紹介手数料の減額を行う」

- 修正前の契約文言の問題点

-

契約後、顧客から即時解約や返金を求められてしまった場合、紹介手数料を戻してほしいと伝えても、紹介手数料の発生条件は満たしているので返金を拒否される可能性もあります。そのような場合に備えて、紹介手数料の減額(返金)規定を定めておくことも選択肢の一つとして検討しておくとよいでしょう。

紹介手数料契約にまつわるトラブル事例

建設工事の紹介手数料契約のトラブル事例

建設業では業者間で案件を紹介し合うことが多く、紹介手数料契約書のリーガルチェック依頼やトラブルのご相談はよくいただきます。

建設業の案件紹介においてトラブルになりやすい一つとして、紹介手数料の「発生のタイミング」の問題があります。

紹介をする側、つまり手数料をもらう側からのご相談で、紹介手数料発生のタイミングを取り決めていなかったために、こちらは契約締結時に発生すると考え、先方は完工時に発生すると考えていたという「認識のズレ」により、支払いがされなかったという相談がありました。

紹介手数料契約の基本ですが、発生のタイミングは必ず明記しないと人間関係にまでヒビが入りかねません。

また、手数料を払う側からの相談で、契約締結時に手数料を払ったものの、元請けから工事代金が支払われずトラブルに発展したというケースがありました。

この場合、紹介した側にも責任があるだろうと考え、手数料の返金を要求したものの返金してくれないという相談でした。

こういったトラブルを避けるためには、手数料を支払うタイミングを完工時にするか、契約時に半金、完工時に半金という形でリスクヘッジを取るか、ということも検討しておきたいです。

HP制作会社の紹介手数料契約のトラブル事例

HP制作を、他業種の方が制作会社に紹介するというケースはよくありますが、こちらも紹介の線引きをはっきりしておかないとトラブルに発展することが多いです。

制作会社から相談があったケースでは、広告会社からあるクライアントを紹介され、HP制作を受注しました。紹介手数料を支払い、HPも納品し、その時は無事に終了しました。

半年後、仕事を気に入ってくれたのでしょう、そのクライアントから別のHP制作の話がきたため、見積りを提出し再度受注しました。そうしたら、この件をどこからか聞きつけた広告会社から、「このクライアントの案件は全て紹介手数料を払え」という要求が来たというのです。

制作会社は2件目ということもありディスカウントをしていたため、紹介手数料を払ってしまうと利益がかなり少なくなってしまうことや、そもそも2件目は自社の信頼によってもたらされたものなので紹介手数料を払うのはおかしいと考えていました。お互い話は平行線で、訴訟にまでは発展しませんでしたが、最終的には関係が断ち切れてしまいました。

契約締結時に、2件目以降も手数料が発生するのか、発生するとしたら手数料の比率は変えるのかなどを検討しておき、トラブルを回避できるようにしておきたいです。

紹介手数料は揉めても訴訟を起こしづらい。

事前のリスクヘッジを!

紹介手数料は、額が数万円~数十万円と、訴訟をするには少額なトラブルであることが多いので、いざ揉めても話が進みにくく、解決しづらいことが多々あります。紹介手数料で揉めることのないように、事前にトラブルになりやすいポイントを押さえ、リスクは回避しておかないといけません。

後々のトラブル予防に備えるためにも、紹介手数料契約書リーガルチェックをお勧めしています。ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。

契約書のリーガルチェック費用

- ほぼ手を入れなくとも問題がない場合:1万円(税別)

- 一定程度の修正作業が必要となる場合:3万円(税別)

- 契約書作成に匹敵する場合:5万円(税別)

中小企業や個人事業主のビジネスのひとつとして、自社の見込み客を探して紹介してくれたら紹介手数料を支払うという契約は珍しくありません。

はじめは「紹介してくれたら5%の紹介料をお支払いします」「了解です」と、ざっくりしたかたちでスタートすることが多いです。

けれど、いざ紹介が発生して手数料を払う段になると、お互いの認識のずれが浮き彫りになり、もめてしまったり関係がぎくしゃくしてしまうことが多いのも事実です。

まずは見落としてはいけない大事なポイントから説明しましょう。