Blog 最新記事

- 社員の不正が発覚したとき、経営者がやってはいけない初動対応2026-02-21

- 社員の不正が発覚したとき、経営者が判断を誤らないための視点2026-02-16

- モンスター社員対応でやってはいけないNG集-善意や我慢が、状況を悪化させないように2026-02-11

- 共同経営を解消することになったとき、経営者が外してはいけない判断 -「終わり方」が、その後の経営を左右する2026-02-08

- 共同経営契約で必ず決めておきたい条項-信頼しているからこそ、言語化しておこう-2026-02-08

カテゴリ

契約書はない!でもこの録音は使える?

取引相手が代金を支払わない。なんとか債権回収したい。

しかし、契約書をつくっていなかった!

契約書があれば互いがその内容を認めたという事実が残されているので、後になって「言った・言わない」の争いが起きにくいです。けれど、契約書がなければダメかといえば、そうではありません。

「苦しいけれど、希望はある」というのが私の考えです。

契約書がなくとも、メールや会話録音、その後の双方の言動などから、「これは契約が成立しているでしょう(=互いの意思が合致しているでしょう)」という事実が浮かび上がれば、それによって契約の成立を認めることは可能です。

ただ、それを浮かび上がらせるためにいろんな事実や証拠を集めなければならないので「苦しい」。

けれど、あきらめずに実現できる可能性もあるので「希望はある」というわけです。

メール・SNSが証拠になるのかは、別の記事にまとめましたのでこちらをご覧ください。

→(関連記事)契約書はない!でもこのメールやSNSは使える?

では、会話を録音している場合はどうでしょう。

…って、そもそも会話を録音してもいいんでしたっけ?

会話の録音に同意書は必要?

相手がこちら(私)に話していることを、相手に内緒で録音することは違法とはされておらず、同意書も必要ありません。相手は自分の会話内容を私に渡しているのだから、その内容を保存するかどうかは私次第というわけです。

他方、相手のオフィスに忍び込んで録音機を設置するなどして隠し撮りをすることは許されません。相手の会話内容は私に渡されたものではないからです。

では、許された範囲で録音したとして、これって証拠としてどのくらいの力を発揮してくれるのでしょう。

ときどき、録音さえできれば、もう鬼の首をとったといわんばかりに得意満面になる方がいらっしゃいますが、そこは要注意です。

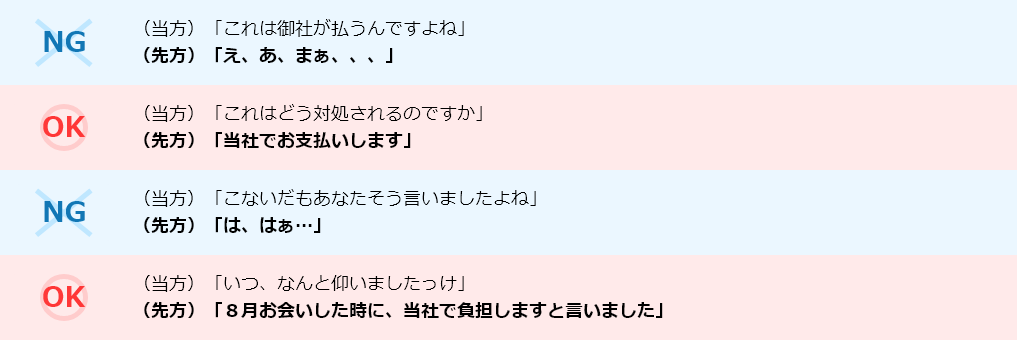

例えば、自分が一方的にしゃべっていて、相手は「うん」とか「ええ」しか言っていないケース。

一見すると、こちらの言い分を認めたようですが、相手から「いや、それはただのあいづちにすぎない」とか「会話の流れにあわせただけ」と弁解されてしまうことがあります。

あるいは「これは自分の声ではない」とか「録音の年月日がちがう」「録音データが都合よく改変されている」など、反論される余地は結構出てくるものです。

録音のポイント

それでも、録音機は実際に人が話した声、音、言葉をそのまま保存できるわけだから、これが有効なツールになることは間違いありません。

録音するときのポイントは、いつ、どこで、だれが、どんな発言をしたかを正確に残すように意識しながら会話をすることです。とくに、自分よりも、相手にできるだけ多く話させるような会話をすることが大切です。

OKの例のように、相手にしっかりと話してもらうことが大切です。

会話を録音した!これってどう使えばいいの?

録音した会話の使い道はいくつかあります。

- 1.訴訟になった際、証拠として提出する

- 2.会話を録音した証拠があることを相手に認識させ、交渉をうまく運ぶ

- 3.会話を録音していることをあえて相手に伝え、言い分をコロコロと変えられることを防ぐ

3つ目の使い道は、録音した会話というより録音という行為自体の効果ではありますが、実はこのような使い方もあるのです。

とりあえず録音をしておくということも大事ではありますが、何のために録音をするのか、どのように録音データを使用するのかを決めておくことがとても重要です。

そうでなければ、折角録音したのに何にも使えなかったということにもなりかねません。

「会話を録音したけど使えない」を避けるために

「録音したんですけど、この音声はどう使えばいいですか?」

という相談を受けることがあります。

社内でのパワハラなどでの録音であれば、暴言などのセリフやその物言いなどが証拠になりやすいため、とにかく録音をしておくことにも意味があります。

しかし、契約に同意したという証拠を音声で立証したい場合などは、音声を取ったはいいけれど証拠として弱い場合もあります。

前述の会話の事例においても伝えましたが、

「契約に同意しましたよね?」「は、はあ」

というように、相手がはっきりとした意思表示をしたとは言えない場合などは、録音したとしても証拠として認められない場合があります。

ですので、相手から言葉を引き出して録音したいというご相談を受けた場合には、

「事前にどんな事実が欲しいのか」

「相手にどんなセリフを言ってもらえば証拠たりうるのか」

を予め検討しておく必要があることをお伝えします。

録音を行う前に一度シミュレーションをしておくと、スムーズに会話を運ぶこともできます。

「事前に取りたい会話を想定してから話し合いに臨む」

そういうアプローチからもサポートさせていただきますので、トラブルに見舞われている方で会話の録音を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。