Blog 最新記事

- モンスター社員への対応に悩む経営者の方へ-感情論でも放置でもない、現実的な向き合い方2026-01-25

- ゼロ疲労でパフォーマンスを最大化させる休養のとり方―『休養学』から学ぶ実践知―2026-01-16

- よくある質問Q&A集2026-01-14

- 法律で助けられないときだからこそー弁護士とコーチングの可能性を広げる2026-01-11

- 弁護士×コーチングで向き合う法律相談 ―「語られない事情」の向こう側にあるもの2026-01-10

カテゴリ

まさか自分がパワハラ上司? 一体どこからパワハラなのか?

パワハラの定義は?

法律上、パワハラとは、職場での優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業関係が害されるものと定義されています。

堅苦しく抽象的な定義に見えますが、ここで重要なのは、相手がパワハラと思えばパワハラになる訳ではなく、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為」がパワハラになるということです。

そもそも会社において上司は、自らの職位や職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行うことが役割として求められています。

そのため、たとえ受け手が不満に感じたとしても、業務上必要な指示や指導が、業務上必要かつ相当な範囲で行われる場合には、パワーハラスメントにはあたりません(厚労省)。

とはいえ、具体的にどんな行為がパワハラとされるのか、まだ十分にイメージができません。

そこで厚労省は、明らかにパワハラとなる行為類型をまとめています。

パワハラの行為類型

- 01:身体的な攻撃(暴行・傷害)

-

叩く、殴るなどの身体的な攻撃は明らかに指導に適正な範囲を越えており、パワハラにあたります。

他にも、丸めた書類で頭を叩く、書類を投げる、机を叩いて威圧する、なども立派なパワハラですので注意しましょう。

- 02:精神的な攻撃(暴言・中傷)

-

指導の範囲を越えて部下を精神的に攻撃することもパワハラです。

具体的には、みんなの前で大声で叱責することや、人格を否定することです。

「お前が辞めれば、職場がよくなる」「給料泥棒」「バカ」「おまえは使えない。要らない」などといった言葉は、その人自身を攻撃する言葉であり許されません。

- 03:人間関係からの切り離し(隔離・無視・仲間はずれ)

-

いわば職場でのいじめです。例えば、挨拶をされても無視する。会話をしない。情報を与えない。他の人に「彼の手伝いをするな」と言う。送別会に出席させないなどがこれにあたります。

- 04:過大な要求(明らかに不必要な業務や遂行不可能な業務を与える)

-

明らかに必要のない、あるいは不可能と分かっている業務を命じることは許されません。例えば、終業間際に終わるはずのない仕事を押し付け、自分は帰る。ささいなミスに対し大量の反省文を書かせるなどです。

自分もかつてはやられたことがあるけど頑張ったとか、そうやって育ってきたんだという理屈は、何の正当性も持ちません。

- 05:過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験と離れた程度の低い仕事を命じる)

-

4とは逆に、過少な要求もパワハラに当たります。例えば、明らかに程度の低い仕事を名指しで命じる。運転手なのに草むしりだけさせる。特定の人にだけ買い物や倉庫整理、不必要な書類整理などを繰り返し命じるなどです。

つらい思いをさせることで分からせるんだというような考えは、もはや通用しません。

- 06:個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)

-

相手に対して、必要以上にプライベートな領域に立ち入るのは、パワハラに当たります。例えば、交際相手の有無を聞いて過度に結婚を勧める。個人の宗教を否定する。宴会や旅行への参加を強要する。私的な買い物や送迎をさせるなどがこれに当たります。

いわば「人生の先輩」として諭しているつもりでも、過度な干渉になってはいけませんので気を付けましょう。

パワハラ行為を見極めるポイント

上記の分類は、いわば典型的なパワハラのケースであって、これですべてが解決するわけではありません。

日々の部下や同僚とのコミュニケーションや指導の場面では、どこまで強く伝えていいものか、判断に迷うときが多々あります。

そこで改めて、パワハラかどうかの判断基準を詳しくお伝えします。

パワハラの定義の中で大切なところは、「業務必要かつ相当な範囲を越えて」という部分です。

そして、どこまでが業務上必要かつ相当な範囲といえるのかについては、以下2つの基準を用いて見極めます。

- 1. その行為の目的が本当に組織のためか

- 2. 指導方法は第三者が見ても適正であるか

- 01:その行為の目的が本当に組織のためか

-

「その指導で本当に組織はよくなりますか?」という、自分の行為の意味を、目的の観点からもう一歩深堀りしてみるアプローチです。

表面的には部下のためと言いながら、内心では相手をできないやつと見下し、自分が優越感に浸りたいだけだということは往々にしてあることです。

しかし、それは組織のためとはいえません。怒りたいから怒っている、まさにパワハラ予備軍です。

- 02:指導方法は第三者が見ても適正であるか

-

「その指導方法は、誰に見られても誤解されない適正なものだといえますか?」という、自分の行為を第三者の視点から客観視してみるアプローチです。

自分なりの正義感や価値観だけで行動するのでは、独りよがりになりがちです。

仮に今、自分の行為をカメラで撮られていても、適正に指導している光景となっているか、自分を外から眺める視点を持ってみる必要があります。これをメタ認知といいます。この2つの基準をご自身の中にしっかり持って、日々、部下や同僚とのコミュニケーションに当たっていただくことで、パワハラを避けることができることはもちろん、自信を持って指示指導に当たることができます。

パワハラ上司と思われないような振る舞い方

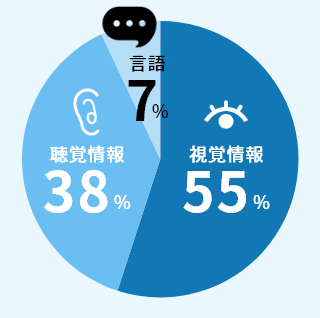

ところで、メラビアンの法則をご存知ですか?

コミュニケーションで人が受ける影響の度合いは、

視覚情報(表情、しぐさなど)が55%

聴覚情報(話し方)が38%

言語(話の内容)はわずか7%だという法則です。

つまり話す相手にとっては、こちらが発する言葉や話の内容よりも、態度や振る舞い方といった非言語情報の方が大きなインパクトを与えているということです。

パワハラの場合にも、このメラビアンの法則は大いに関係してきます。

パワハラの自覚など毛頭ないのに、部下にはパワハラと受け止められてしまうことがないように、自身の態度や振る舞い方にも気を配ることが大切です。

以下の表は、威圧的な印象を与えかねない態度の「悪い例」と、リーダーとしてとった方が良いおすすめの「良い例」を挙げました。それぞれの例を参考に、自身の態度を振り返ってみてください。

- 腕組みをして背もたれに寄りかかる。

- 時計をちらちら見る。

- 貧乏ゆすりをする。

- 机をコツコツたたく。

- パソコンに向いたまま返事する。

- 聞こえるようなため息をつく。

- 体ごと相手に向ける。

- 椅子にはまっすぐ座るか、やや前傾になって聴く。

- スマホはカバンにしまうか、裏向きに伏せる。

- 相手の話を最後まで聴く。

- 成長に気づいたらすぐに伝える。

- 誰かの役に立っていることを伝える。

- 相手への期待を込めて、話を終える。

再現VTR!よくありがちなパワハラ現場!

典型的なパワハラ行為を再現VTR風の動画にしてみました。

パワハラの予防と解決

パワハラを予防し解決するのは、一人一人の社員だけでなく、会社の責任でもあります。

小さな積み重ねが大きなトラブルにつながってしまうので、会社としては、パワハラは早期発見と早期解決がとても重要です。

また相談窓口を作るなど、制度的な改革も重要です。

相談窓口では社員が安心して相談できるように、プライバシーを守ることと、相談による不利益はないことを確約しましょう。さらに、会社としてパワハラを行う社員に対応するために、相談の際は具体的な事実を聞き出すようにしましょう。

例えば「ひどいことをおしつけられた」というような主観的な意見ではなく、「17時の終業5分前に、50枚以上の書類を渡され、明日11時までに仕上げるよう指示された」などの客観的な事実をヒアリングします。

客観的な事実の把握が、パワハラの適正な認定に役立ちます。

そのうえで、もしパワハラが認定できる場合、行為者は懲戒処分を受ける可能性がありますし、場合によっては会社にも賠償責任が発生します。

また、仮にパワハラと認定できなくとも、そういうクレームがあったこと自体、職場のコミュニケーション不全が起きている可能性が高いので、職場環境の見直しを図る必要があります。

パワハラの悩みどころとつかみどころ

このように見てきましたが、パワハラと指導の線引きは、単純なものではありません。

相手の行為を指摘していたつもりが、気づいたら相手の人格そのものを責めていたり、熱意がこもりすぎて、相手を傷つけたりしてしまうこともあります。

そんなグレーゾーンとパワハラを区別するために、パワハラかどうかの判断基準を自分の中に持ち、日々の行動指針にして頂きたいです。先ほども説明した、①指導の目的と②指導方法の適正さを自己チェックしてみてください。

そして、よりよいリーダーシップをとるにはどうすればよいかを考えていきたいです。

指導の際も、その言い方、その指導方法しかないのかと自問し、常により良いコミュニケーションを模索しましょう。

他人を変えることはできません。しかし、他人との関係性を変えることはできます。

弁護士による管理職向けハラスメント対策セミナー

パワーハラスメントについて、定義、判断基準、気を付けたいポイントの説明から、その予防解決のための提案までご説明しました。

パワハラを防ぐには、社員一人一人の意識と、会社としての対応が重要です。

ぜひこれを機会に、自身の行為や、職場の環境を見直してみてください。

私は、顧問弁護士としてのアドバイスはもとより、企業研修や勉強会も行っており、今回のテーマでもある「パワーハラスメント」対策セミナーも取り扱っています。

詳しくは、「企業研修・セミナー」をご覧ください。

働き方改革が打ち出されて以来、長時間労働を是としてきた日本の労働環境が変化しつつあります。その中で、パワハラ・セクハラなど、職場でのハラスメント行為をなくそうという動きがより一層広まっており、会社のガバナンスとしてもハラスメント防止がつよく求められています。

しかし、一言でハラスメントといっても、具体的にどういった行為や言動がハラスメントに当たるのかは分かりにくいともいえます。そこで今回はパワハラに焦点を絞り、その判断基準や具体例、さらにパワハラと思われないようにする対策などを解説します。