Blog 最新記事

- 社員の不正が発覚したとき、経営者がやってはいけない初動対応2026-02-21

- 社員の不正が発覚したとき、経営者が判断を誤らないための視点2026-02-16

- モンスター社員対応でやってはいけないNG集-善意や我慢が、状況を悪化させないように2026-02-11

- 共同経営を解消することになったとき、経営者が外してはいけない判断 -「終わり方」が、その後の経営を左右する2026-02-08

- 共同経営契約で必ず決めておきたい条項-信頼しているからこそ、言語化しておこう-2026-02-08

カテゴリ

いつもご機嫌な人だけが身につけている作法 ―『上機嫌の作法』から学ぶ実践知―

「話題の本を読んでみたい」「インプットの時間を取りたい」と思いつつも、忙しくて時間が取れない経営者の方に向けて、経営に役立つエッセンスと視点をお伝えする『良書から学ぶ、経営のヒント』。今回ご紹介するのは『上機嫌の作法』 (斎藤孝)です。

自分の気持ちを整え、いつも機嫌よくいる人には、人が集まり笑顔が集まり、物事がうまく運んでいきます。自分もそうありたい、上機嫌な人でいたいと思っても、つい日々の事柄に機嫌が左右されてしまうことは多いものです。

『上機嫌の作法』では、上機嫌は自分で身につけるべき作法であるとしています。気分に振り回されず上機嫌を維持する作法を身につけて、人生をご機嫌に上々にしていきたくはありませんか。その秘訣をご紹介します。

上機嫌の定義

たとえば「いつもご機嫌だね」と言われた時、「私ってそんなに能天気に見えるのかな」とネガティブにとらえてしまうことはないでしょうか。上機嫌というと「能天気」「テンションが高い」と思われることがありますが、ここで身につけたい「上機嫌」はそれとは異なります。本書が掲げる「上機嫌」とはどのような状態を指すのか、「上機嫌」の定義を見ていきましょう。

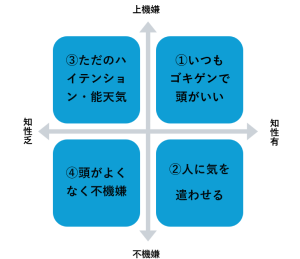

グラフの縦軸は「上機嫌か不機嫌か」を表し、横軸は「知識を有しているか乏しいか」を示しています。4つの区画は次のような特徴の人たちが当てはまります。

① 知性有りで上機嫌な人…いつもご機嫌なうえに、頭がいい人

② 知性有りで不機嫌な人…人に気を遣わせる人

③ 知性乏しくて上機嫌な人…何はなくともハイテンション能天気な奴

④ 知性乏しくて不機嫌な人…頭がよくないうえに不機嫌、アブナイ奴

目指すべきは、右上の①「知性があって上機嫌」な人です。しっかりした知性を持ちながら、努力を怠らず、その上で元気で朗らか、人に優しいご機嫌な人が①に当てはまる人たちです。大谷選手をイメージするとわかりやすいかもしれません。この区画の人は「上機嫌で居続ける力」を持ち合わせています。

継続して上機嫌でいられる能力を備えているところが、左上の③「機嫌はよいけれど知性は乏しい人」との違いです。③に属する人は機嫌はよくても自身の力でコントロールして維持しているわけではないため「能天気」「ハイテンション」と言われやすくなります。

不機嫌な領域は目指すところではないのは明白ですね。②の知性はあるけれど不機嫌な人というのは、周囲に気を遣わせるタイプの人です。このタイプの人たちは、自分は他人の悪口を言っているわけでもないし誰にも迷惑も害も与えていないと思っているのですが、彼らが醸し出す不機嫌のオーラに周囲の人は気を使って接していることがほとんどです。

誰しも自分がいる場に対して責任があり、場の空気をよくするも悪くするも自分次第。不機嫌でいることは人に気を遣わせ空気を悪くさせるため、場への責任を放棄しているとも言えるでしょう。

その時々の気分に揺れず、いつも安定した上機嫌の心持ちを維持していれば、場の空気はよくなり対人関係のトラブルは格段に軽減します。上機嫌で居続けることができる人は周囲から慕われる人気者でもあるのです。

まずは身体を上機嫌モードに

中年期に差し掛かると、普通にしていても不機嫌に見えてしまうことがあります。

その原因のひとつが身体の硬化です。年齢を重ねると、筋肉や皮膚など身体は日に日に硬くなるため、身体の反応が鈍くなっていきます。表情の豊かさは表情筋の柔らかさが関係しているので、加齢によって表情筋が硬くなると表情が少なくなり、仏頂面になってしまうというわけです。

こうした身体の硬化にプラスしてプライドや威厳の誇示が加わると、不機嫌さはさらに倍増してしまいます。動揺した姿はみっともないからと、何事にも動じない呈を保とうとすればするほど不機嫌に見えてしまうことが往々にしてあるのです。

普通にしているのに「今日、機嫌悪い?」と聞かれてしまうことがないように、意識して上機嫌でいることが大切です。そのためには、表情を上機嫌モードにすること!

ポイントは次の4つです。

①相手の目を見て話す

②微笑む

③うなずく

④相槌を打つ

①~④を意識して、表情や表現を豊かにしていきましょう。まずは顔から柔らかくして、柔軟で素直な心身をつくっていくと上機嫌度は次第に高まっていくでしょう。

上機嫌であるための3つのポイント

身体をご機嫌モードにすることと同じくマインドもご機嫌にする作法があります。

上機嫌マインドであるための3つのポイントは、

①断言力をつける

②想像力をつける

③自分を笑い飛ばす力をつける

①断言力をつける「これでいいのだ!」

「今の世の中は~」と愚痴を言うより、現状をありのままに認めて「これでいい」とどんと構えましょう。

②想像力をつける「どんなふうに考えている?」

経験を積むほど、「こういうもの」と思考は経験則の範囲にとどまりがちです。「Z世代の考えは理解できない」とかれらの意見を拒否すると、自分の世界でのみ生きることになりかねません。「Z世代はどういうふうに考えるのかな」と想像し、実際に意見を聞いてみるくらいの柔軟な姿勢が大切です。

③自分を笑い飛ばす力をつける「こんな私なんだ!」

自分を客観視して、できることもできないことも認めていきましょう。その上で、自分の能力を活かすことをし、結果が出たときは自画自賛してあげます。

3つのポイントを意識して深めていくほど、自分のことも周囲の状況も素直に見つめ認められるから、ネガティブな感情が湧くことがなくなっていきそうですね。上機嫌は誰もが習得できる作法ですから、身につけない手はありません。上機嫌力を高めるヒントが詰まった一冊、ぜひ活用してみてください。

【良書からこの視点】

上機嫌は技(ワザ)。能動的に習得して、上機嫌を継続する「上機嫌力」をつけよう。

ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。

少しだけ自己紹介にお付き合いください。

私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。

経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。

そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。

私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。

また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。

管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。

経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。

そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。

波戸岡 光太 (はとおか こうた)

弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ

著書紹介

『論破されずに話をうまくまとめる技術』

”論破”という言葉をよく聞く昨今。

相手を言い負かしたり、言い負かされたり、、、

でも本当に大切なことは、自分も相手も納得する結論にたどりつくこと。

そんな思いから、先人たちの知見や現場で培ったノウハウをふんだんに盛り込み、分かりやすい言葉で解説しました。

『なぜコンプライアンス違反はなくならないのか?』

コンプライアンス違反を防ぐためには、法やルールを知ることにとどまらず、「これくらいならいいでしょう」「言い出せない空気だったので」といった心理のメカニズムから考えることが有益です。

その観点から、本書では、法律という「守るべきルール」と、社会心理学が明らかにする「心の動き」を、身近な例を用いながら、わかりやすく解説しました。

『ハラスメント防止と社内コミュニケーション』

ハラスメントが起きてしまう背景には、多くの場合、「コミュニケーションの問題」があります。

本書は、企業の顧問弁護士として数多くのハラスメントの問題に向き合う著者が、ハラスメントを防ぐための考え方や具体的なコミュニケーション技術、実際の職場での対応方法について、紹介しています。

『弁護士業務の視点が変わる!実践ケースでわかる依頼者との対話42例 コーチングの基本と対応スキル』

経営者が自分の判断に自信をもち、納得して前に進んでいくためには、経営者に伴走する弁護士が、本音で対話できるパートナーであってほしいです。

本書では、経営者に寄り添う弁護士が身につけるべきコミュニケーションのヒントを数多く解説しています。

経営者に、前に進む力を。

弁護士 波戸岡光太

東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階

TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674