Blog 最新記事

- 「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性〔後編〕(COACHING times)2025-07-03

- 「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性〔前編〕(COACHING times)2025-07-02

- 著者インタビューを掲載頂きました2025-06-25

- 経営戦略で幸せな人生をプロデュースする―『人生の経営戦略―自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』から学ぶ実践知―2025-06-18

- 不動産分野のメディア・コラムなど2025-06-10

カテゴリ

業務委託契約書のリーガルチェックポイント

業務委託契約書の基本ポイント

- 「どんな仕事」をお願いするのか

- …「業務の内容と範囲」を明確に定める

- 「どんな報酬」を払うのか

- …「報酬の決め方」を明確に定める

業務委託契約とは、「委託」とあるように、一定の仕事を他の業者や専門家に任せる契約です。

発注者は、お金を払って一定の仕事や業務をお願いし、受注者は、一定の仕事や業務を提供することで、対価としてのお金をもらいます。

依頼する「仕事」と、支払う「報酬」の2つが、それぞれ両当事者を結ぶ橋になるので、この2つが両当事者にとって明確でなければ、行き違いが起きてしまいます。

この2点さえ明確になっていれば、業務委託契約書の基本はおさえたことになります。

問題が起こりやすい業務とは

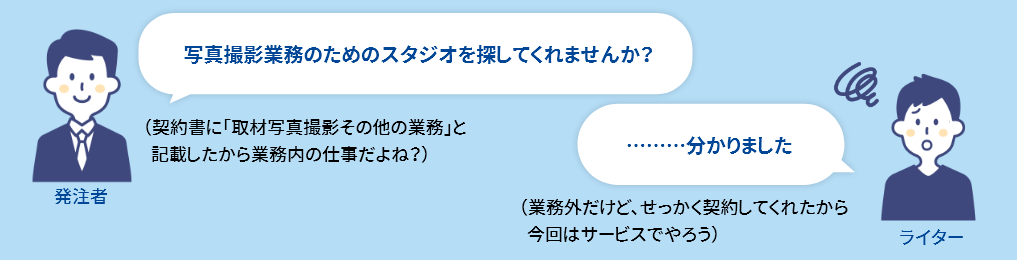

問題が起こりやすいのは、リサーチ、コンサルティング、ライター、サイトの運営など、コア(中核)となる業務は明確でも、コア業務の周辺業務がぼんやりとしているような業務です。

どこまでがリサーチやコンサル、ライティングやサイト運営の業務に含まれるのかということです。このような場合、発注者と受注者の間の認識に食い違いが生まれる可能性があります。

ここでライター業務の委託契約書を例に解説してみましょう。

- 第1条(委託業務)

- 甲(発注者)は、乙(ライター)に対して、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。

- ① 甲の発行する雑誌Sに掲載する原稿の作成

- ② ①に伴う取材写真撮影その他の業務

「原稿の作成」は分かります。

問題は「その他の業務」です。「その他」とか「など」という言葉は便利で使われやすいのですが、内容が明確でないためトラブルの原因になりかねません。

契約書に曖昧な表現や解釈が必要な文言がある場合は、言いづらくても業務を「始める前」に確認することが重要です。

お互いの認識を“見える化して共有”しておくのです。そうでないと、「よかれと思って」が相手に伝わらず、「やって当然」の業務にされてしまいます。

修正申入れを相談者様ご自身では言いにくい場合には、是非弁護士にご相談ください。

”顧問弁護士のリーガルチェックで指摘されたので…”という大義名分を作ることができて、取引先に伝えやすくなるというメリットもあります。

業務委託契約書の種類ごとのリーガルチェックポイント

業務委託契約書といっても、どんな業務を委託するかによって、さまざまな業務委託契約書があり、それぞれの注意ポイントも異なってきます。

ものに関する業務委託契約書

- 製造委託契約書

-

自社製品として開発と販売は自社で行うものの、物の製造は外部の製造会社に委託する場合、製造委託契約が結ばれます。

この契約書では、①製品の仕様、②検品と契約不適合責任、③再委託の可否、④立ち入り調査、⑤知的財産権、⑥支給品について、それぞれ留意して定めましょう。

- OEM契約書

-

中小企業間でも、納入先のブランドで商品を製造開発する取引はしばしば行われています。

この業務委託契約書では、①商標やロゴの表示・使用方法を定める、②ノウハウや秘密事項の取扱方法を定める、③買取保証をするか検討する、といった点に留意しましょう。

サービスに関する業務委託契約書

- セミナー講師契約書

-

セミナーや講義には、オンラインでもオフラインでも、多くの資料やノウハウが含まれています。

そうしたコンテンツを守るためにも、①セミナーの範囲を明確にする。②著作権の所在を明確にする、③実費の扱いを定めるといった点に留意しましょう。

- コンサルティング契約書

-

コンサルに入ってもらえば業績が上がると期待したけれども、思ったような効果が出ないと感じることもあります。

そういう場合に備えて、①コンサルの名のもとに「実際に行う具体的業務」を定める、②成果保証をするのか定める、③企業側が行うべきことがあれば記載する、④フィーを明確に設定する、といった点に留意しましょう。

- 販売代理店(特約店)契約書

-

自社製品や特定のブランド商品を、提携先やパートナー企業に販売してもらう場合、この業務委託契約書を結ぶことが多いです。

この契約書では、①独占的な販売店かどうか定める、②買取販売か販売委託か定める、③ロゴやブランドの表示方法を定める、④競合製品を扱ってよいか定める、などといった点に留意しましょう。

- 人材紹介契約書

-

企業にとっては、自ら人材を募集・発掘する労力を省けるメリットがある一方、それなりに手数料がかかる契約でもあります。

ですので、①紹介手数料の金額を具体的に把握する、②支払時期を確認する、③直接接触の制限規定を確認する、④途中退職の場合の返金規定を確認する、といった点に留意しましょう。

IT・システムに関する業務委託契約書

- システム開発契約書

-

システム開発には、大企業が一大プロジェクトとして行うものから、中小企業がスポット的に資源を投入して完成させるものまで、規模も内容も様々です。

この業務委託契約では、①開発対象を明確に定める、②納品検査の基準を定める、③契約不適合責任について定める、④知的財産権の帰属を定める、といった点に留意しましょう。

- SEOサービス契約書

-

企業にとって、自社のホームページやウェブサイトが検索順位で上位表示されることは、売上や問合せに直結する重要課題です。

この業務委託契約書では、①SEO対策の内容を具体的に定める、②効果が表れない場合の対処を定める、③契約期間を定める、④口頭での説明と違う箇所を確認する、といった点に留意しましょう。

リーガルチェックの費用について

相談に来られた方の話をお聞きしていると、高額な料金を想定していらっしゃることが多いように感じます。

私の場合は、リーガルチェックの度合いにより、以下の料金を設定しています。

- ほぼ手を入れなくとも問題がない場合:1万円(税別)

- 一定程度の修正作業が必要となる場合:3万円(税別)

- 契約書作成に匹敵する場合:5万円(税別)

リーガルチェックのつもりで始めたところ、業務委託契約書を一から作ることになってしまったとしても、5万円で収めることができるので「料金が心配でしたけど安心しました」と仰っていただいています。

リーガルチェックって何をチェックするの?

私が行うリーガルチェックの流れをご説明します。

- 1.相談者様へのヒアリング

-

契約書の内容が正しいかどうかを判断するためには、まず取引の内容を正しく理解する必要があります。

そのため、『事業内容』や『業務委託で提供する(提供を受ける)業務』を伺いますと同時に、業務委託契約を締結する上で気になっていること(報酬、業務範囲、解約条件など)を詳しくヒアリングいたします。

- 2.契約書の内容を確認

-

ヒアリング内容と契約書を照らし合わせて、関係する箇所や気になる部分の条項を洗い出します。

もちろん、それ以外の条項にも見落としや漏れがないか確認します。

- 3.契約書の修正

-

相談者様の認識と異なる契約文言が記載されていたり、希望条件が明記されていない場合、不利な条項が見つかった場合には加筆修正を行います。

修正を求める場合には、相手に求める言葉遣いや表現にも気を配ります。

このように、リーガルチェックを行うことで、互いに守ってほしい約束事や、業務の範囲、報酬についての共通認識を持つことができます。こうした認識を共有せずに取引が始まってしまうと、“なあなあ”でことが進んでしまうので、その意味でもリーガルチェックはトラブルを未然に防ぐ手段として重要です。

契約書の内容についてご心配な方は一度弁護士に相談してみてください。

“業務委託契約”は、業界を問わずよく目にする契約の一つです。製造委託やコンサルティング、販売委託などが「業務委託契約」として結ばれることが多いです。

もっとも、なじみがある割には、あいまいな理解のままにハンコを押してしまうケースが多いです。それが原因で、期待した仕事をきちんとしてくれなかったり、よかれと思って仕事をしたのに対価をもらえなかったりというトラブルがしばしば起きています。

そこでここでは、押さえておきたい業務委託契約書の基本について、お話しいたします。